- Index

- >Actualités

- >2022

- >The Conversation

Aires protégées : quand le handicap de leur taille interroge les politiques de conservation

Le déploiement d’un réseau d’aires protégées reste aujourd’hui le principal outil à disposition des États pour développer des politiques visant à inverser la courbe du déclin de la biodiversité.

Identifier des territoires ayant de forts enjeux écologiques et leur donner un statut de protection plus ou moins contraignant n’est pas nouveau.

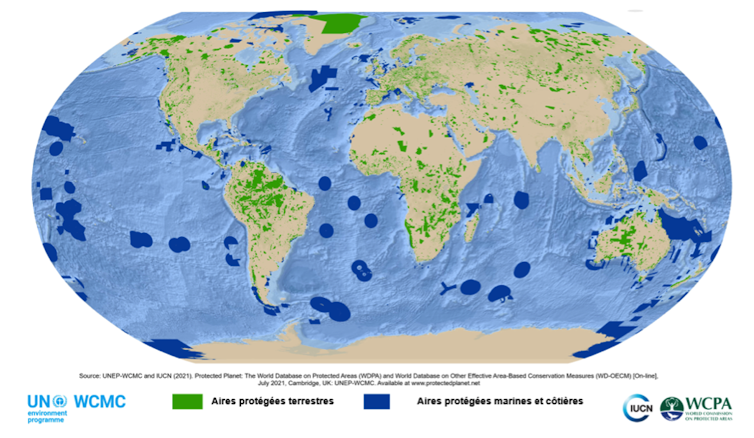

En 1960, on comptait environ 10 000 aires protégées qui s’étendaient sur environ 2 000 000 km2. En 2010, la base de données sur les aires protégées de l’IUCN (WDPA) recensait 177 547 zones ayant un statut de conservation sur 17 millions de km2 des terres émergées (12,7 % des continents et îles, hors antarctique) et 6 millions de km2 dans les océans et côtes (1,6 % de leur surface).

En 2021, 16,6 % des terres et des écosystèmes aquatiques intérieurs bénéficient d’un statut de conservation, contre 7,7 % pour les milieux maritimes et côtiers.

À chaque État de construire sa stratégie

Chaque pays adopte sa propre stratégie nationale pour la délimitation de ses aires protégées. Ce faisant, les dénominations et les niveaux de protection de la biodiversité peuvent fortement fluctuer d’un pays à l’autre.

Afin de pouvoir évaluer l’efficacité des aires protégées sur la conservation de la biodiversité, l’IUCN propose un classement en fonction du niveau de protection qu’elles assurent. Sur les 6 classes proposées, les 3 premières (réserve naturelle intégrale/zone de nature sauvage, parc national et monument naturel) impliquent que la législation nationale doit prévoir une exclusion de toute action humaine en dehors de certaines activités touristiques.

La première classe implique même une limitation très stricte des entrées dans la zone, souvent exclusivement pour des motifs d’études scientifiques. Les trois autres classes (aire de gestion des habitats/espèces, paysage terrestre/marin protégé et zone de gestion de ressources protégées), incluent des espaces où la conservation de la biodiversité est assurée par des pratiques d’utilisation des ressources naturelles réglementée afin d’en assurer la durabilité (agriculture, urbanisme, collectes, chasse).

Ainsi, chaque État peut construire sa propre stratégie en fonction de ses contraintes législatives, sociales, économiques et écologiques, tout en s’assurant qu’il respecte bien les orientations de la Convention sur la bioversité biologique (CDB), ratifiée par 196 pays.

La question centrale de la taille des aires protégées

Construire un réseau national d’aires protégées dépend de nombreux facteurs comme la représentativité de la diversité des écosystèmes, l’endémisme et/ou le statut de conservation des espèces, les interactions avec les autres modes d’utilisation des terres, la dimension symbolique et patrimoniale de certains espaces ou, parfois, espèces, les moyens institutionnels et financiers du pays…

Toutefois, un grand nombre d’aires protégées historiques a été délimité en se basant sur les paradigmes de l’écologie insulaire, théorisant la taille minimum d’une population et la diversité d’une communauté pour assurer le bon fonctionnement de l’écosystème.

Vu sous cet angle, la géométrie, notamment la taille et la forme des aires protégées ont souvent été des éléments de choix décisifs.

D’autant plus que les objectifs d’Aichi, issue de la Convention sur la diversité biologique, mettent l’accent sur la surface minimum en aires protégées que les pays signataires s’engagent à classer. Fixée à 17 % pour 2020, elle sera revue à 30 % à horizon 2030 lors de prochaines négociations (COP15), régulièrement reportées à cause de la pandémie.

Même si la communauté internationale s’accorde à dire que la surface en aires protégées n’est pas le seul indicateur permettant de s’assurer de l’efficacité des politiques de conservation de la biodiversité, il est massivement utilisé et pilote l’évaluation des pays en matière de volonté à contribuer à la lutte globale contre l’érosion de la biodiversité.

Il paraît ainsi pertinent de se demander si cet indicateur n’a pas eu, dans certains cas, un effet négatif sur la capacité des États à mettre en place une politique cohérente et appropriée de conservation et gestion de leur patrimoine écologique.

Des initiatives à double tranchant dans les pays pauvres

Pourquoi cette question, apparemment irrévérencieuse ? Gérer une aire protégée coûte de plus en plus cher. Mettre en place des activités économiques qui permettraient à ce territoire de jouer son rôle dans l’économie nationale peut devenir un vrai fardeau, voire une tâche insurmontable pour certains pays ayant déjà du mal à organiser l’accès aux services essentiels pour sa population.

Bien que toutes les aires protégées n’impliquent pas une exclusion totale des activités humaines, notamment l’agriculture ou la collecte de ressources naturelles, elles restent un frein réel au développement de certaines activités considérées comme les plus destructrices (mine, infrastructures lourdes, villes, agriculture intensive…), mais qui sont aussi celles qui pourraient potentiellement être les plus intéressantes au développement des pays les plus pauvres.

Au-delà donc des coûts de gestion et de valorisation de ces espaces, les conflits d’usages issus d’arbitrages socio-économiques en faveur de la conservation de la biodiversité peuvent venir contredire les impératifs de développement local sur de larges espaces nationaux, voire nier la dimension culturelle et traditionnelle de ces écosystèmes.

Ces ambiguïtés sont particulièrement saillantes dans les pays les moins développés de la zone tropicale. La pression internationale pour qu’ils atteignent les objectifs de surface d’aires protégées est maximale, car ils abritent une grande partie des points chauds de biodiversité.

En Afrique, des dizaines de milliers de km² à gérer

Pour certains pays, gérer efficacement ces espaces, immenses et souvent isolés, se révèle être totalement illusoire tant leurs moyens budgétaires et humains sont structurellement insuffisants.

C’est notamment le cas sur le continent africain. Malgré cette équation complexe, la zone subsaharienne a atteint les objectifs d’Aichi, avec 16,4 % des territoires classés en aires protégées. Mieux, la moitié de ces pays ont un taux de couverture en aires protégées supérieur au taux global. Sept d’entre eux, dont la République centrafricaine, pays parmi les plus pauvres de la planète, ont même déjà atteint l’objectif qui sera fixé pour 2030.

Dans le même temps, les indices de développement humain (IDH) du continent figurent parmi les moins élevés. En dehors de trois pays (Afrique du Sud, Botswana et Gabon), tous les états ont un IDH révélant un développement humain moyen à faible. Si certains pays d’Afrique australe et de l’Est ont réussi à valoriser leurs aires protégées, ce n’est pas le cas en Afrique centrale où, en dehors du secteur de la chasse sportive, les opportunités économiques sont quasi inexistantes ou très localisées.

Entre difficulté d’accès, insécurité régionale et manque de capitaux pour investir, le secteur touristique n’a jamais réussi à réellement percer. Fait aggravant, probablement reflet historique dans l’imaginaire collectif des grands espaces sauvages, l’Afrique (et particulièrement l’Afrique centrale) organise son réseau d’aires protégées autour de zones immenses dont la surface donne le vertige.

Plus de 20 % des aires protégées de plus de 10 000 km2 se trouvent en Afrique. Les parcs Manovo-Gounda St Floris et Bamingui Bangoran, formant une partie du complexe d’aires protégées du Nord de la République centrafricaine font, à eux seuls, plus de 28 000 km2, soit la taille de la Belgique.

Au total, selon nos calculs, ce sont plus de 42 000 km2 qui ont un statut de conservation, soit presque la moitié de la superficie des deux préfectures du Nord de la RCA.

La bataille des herbivores

Dans ce contexte, est-il raisonnable d’imposer un modèle de conservation basé sur une surface minimale à protéger ?

Le projet Afrobiodrivers a permis l’analyse des données d’inventaires fauniques dans les principales aires protégées de savane d’Afrique centrale montrant que ces vastes territoires se sont progressivement vidés de leurs grands herbivores. En dehors du parc national de Zakouma au Tchad, la biomasse d’herbivores a été divisée par un facteur 2, 3 voire 4 au cours des 50 dernières années.

Pour certains parcs nationaux, la faune sauvage se retrouve isolée dans des petites poches de biodiversité, avec quelque centaines ou milliers d’individus comme reliquat de communautés jadis prospères pouvant avoir plusieurs centaines de milliers d’individus il y a 60 ou 70 ans.

Parallèlement, l’activité touristique associée à ces espaces a aussi été drastiquement réduite, hypothéquant la principale voie de valorisation de la faune sauvage afin que les États puissent financer le développement rural et assumer sa responsabilité dans la gestion de ces zones.

Le constat est donc sans appel : ces espaces jadis considérés comme l’archétype d’une Afrique sauvage, riche en diversité biologique et culturelle, sont maintenant quasi vidés de leurs animaux sauvages emblématiques, laissant place à des groupes armés ou des éleveurs. L’inversion de la biomasse d’herbivores sauvages au profit des herbivores domestiques est devenue la norme dans quasiment toutes les aires protégées des savanes d’Afrique centrale.

Mettre en place une « retraite stratégique »

Nous proposons une option de « retraite stratégique » pour concentrer le peu de moyens de ces États sur les poches résiduelles de biodiversité afin de pouvoir les conserver efficacement.

Retraite stratégique n’implique pas de délaisser ou déclasser ces aires protégées mythiques. Les zones vidées de faune sauvage doivent être gérées avec de nouveaux outils de la conservation, notamment les AMCE, afin de définir une zonation d’usage des terres plus en adéquation avec la situation actuelle et les moyens à disposition ; afin d’assurer aussi que ces territoires perdus pourront, à l’avenir, retrouver un potentiel de valorisation issu des noyaux effectivement conservés lors de la retraite stratégique.

Ce modèle de concentration des moyens sur une plus petite zone, mais néanmoins suffisante et surtout, plus réaliste, puis d’expansion de la faune sur un territoire plus vaste semble fonctionner au parc national de Zakouma (Tchad).

Au-delà du dépoussiérage des modèles de conservation de la biodiversité, la communauté internationale, si elle souhaite imposer des objectifs globaux basés sur la surface, doit être consciente de l’effort d’investissement que cela impose aux pays les plus pauvres.

Elle doit notamment prendre à bras le corps la problématique de la sécurité régionale dans les savanes d’Afrique centrale afin que ces États puissent retrouver une situation propice à ces investissements, sans en spolier leur identité et leur souveraineté.

Pierre-Cyril Renaud, Maitre de conférences - Gestion des Aires Protégées et des interfaces agriculture/biodiversité, Université d'Angers; Hervé Fritz, Directeur de recherche CNRS / IRL REHABS, écologie des savanes tropicales, Nelson Mandela University et Paul Scholte, Ecologist leading programs and organizations in conservation, The Ohio State University

Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.